令和三年 あけましておめでとうございます。

新年って、何かを一新してくれるようなこと、、、つい期待してしまいますがそんな調子のいい話はないですよね(;・∀・)。

新年早々の森劇スタディーは、”コミュニケーション”についてほんの少し意見交換してみました。

とりとめもなく、顔を合わせて意見を出し合い、感じたことを伝え合う、何も特別なことはないけれど、これは生理的に必要なことのように感じました。

「直接話をする」「何度も確かめ合う」「手紙に思いを込める」といったコミュニケーションが急速になくなりつつあります。

人間特有の表情の変化の読み取り、想定外の感情の変化にうろたえるといった本能的な躍動は当然鈍りつつあるでしょう。

社会の分断が危ぶまれて何年も経つけれど、個人の考えを他者と確認することは減り続け、個々の分断の加速はコロナでさらに強まりました。

ボンヤリ過ごしていれば、日本語はなくなり日本という歴史や文化も消滅しないとは限らないと思います。

けれど、日常の中のコミュニケーションについてとりとめもなく話し合ってみると、「わかりたい」「伝えたい」「感じ合いたい」が溢れていて安心しました。

ちょっとした意見交換の場、言葉にして音にしてただ伝え合ってみることも、大切にしていきたいと感じました。

(予告)森劇スタディー2月の会は、2月25日(木)10:00~12:00 どなたでも参加できます。

「まるっと津ガイド」で

素敵にご紹介いただきました!

https://www.youtube.com/watch?v=cyrt9_7wtOU

コロナ禍で開催した「里山ばんざい芸術祭」の振り返り会の報告です。

コロナ禍という状況だから感じ取れたことを取りとめもなく言葉にしてみるという通常とは違う形式になった振り返り会。

ゆるやかな意見交換の中に、転換したこれからの時代に対応していくヒントがありました。

春までに整理してみようと思います。

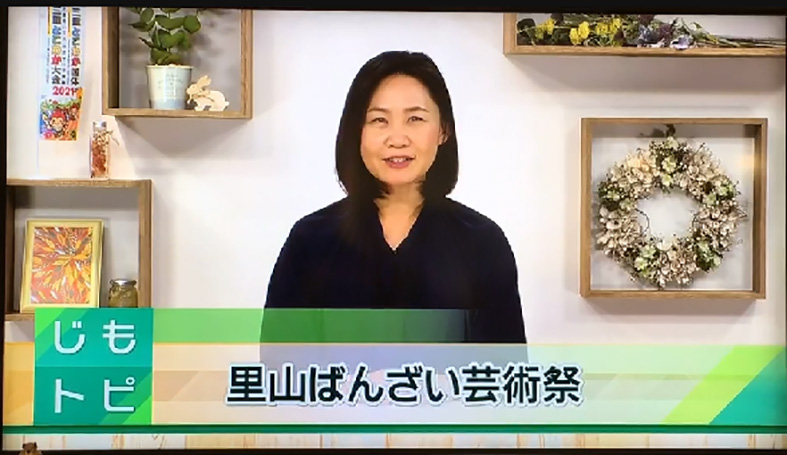

里山ばんざい芸術祭を

ケーブルテレビさんに取材いただき

素敵に放送していただきました!

https://youtu.be/xQPJyvWYTxI

開催も心配されましたが

沢山の参加者にも恵まれ

今年も無事に終了いたしました。

詳しいご報告はまたアップいたします。

また来年も

元気にお会いしましょう!

ありがとうございました(^^)

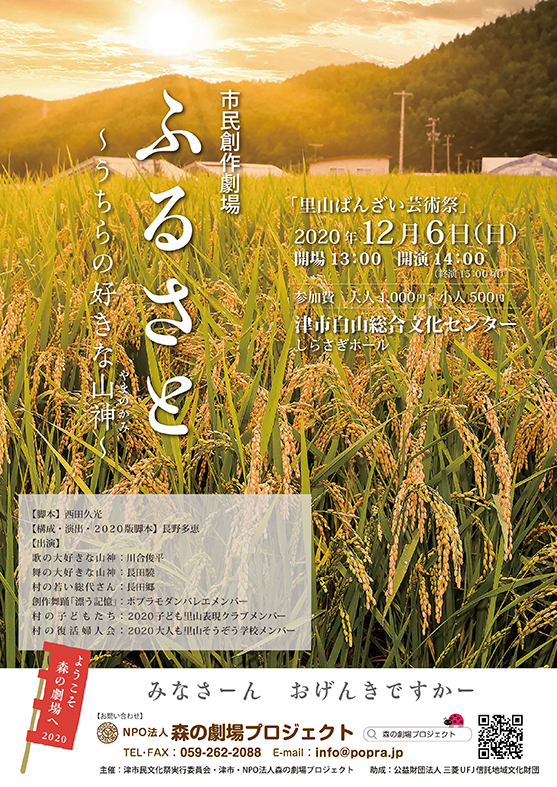

🌳🌳🌳 春から、どうかなあ? どうなるかなあ? と天に身を任せユラユラ揺れていた芸術祭は、開催いたします。

今年一年のみそぎに(^.^)、 来年に向けて気持ちを切り替えるきっかけに、是非ご参加ください!!お待ちしています。

↓

参加券のお申込み、注意事項は、里山ばんざい芸術祭 のページを参照ください

【今年の芸術祭どんな感じ(゜-゜)?】

・今年は、上演時間を一時間にしたコロナバージョン。 『ふるさと ~うちらの好きな山神~』と題し、西田久光脚本の「コノ村『山神』伝」から

山神さんと村の子どもたちとのふれあいの中に、それぞれの役目を見つめていく場面に焦点を置いています。

ひいじいちゃんから自分が小学生だったころの楽しかった山神神事の話を聞いてしまった孫娘! 心にスイッチが入ってしまいます。 (*^^*)/

・今年度は大人の役者一般募集も難しく、舞台芸術活動に関わっているメンバーが協力し合います。

歌の大好きな山神さん役に、津児童合唱団を立ち上げ長年津市の文化振興に力を注いできた 川合俊平さん

舞の大好きな山神さん役に、本当に山神さんのように日本中に能楽舞台を届け続けている 長田 驍さん

若く忙しい身の上ながら役目を買って出てしまった村の総代役に、能楽の継承者、長田 郷さん

そのまとめ役を、森劇代表で、津洋に長くかかわってきた長野多恵が努めます。

・そして 子ども里山そうぞう学校経験者から13名の子どもたち、大人も里山そうぞう学校の中から6名が舞台に立ちます。

・導入に ”漂う記憶” と題した創作舞踊、 終盤には子ども達の”仕舞”も楽しみにしていただきたいと思います。

【時間に余裕がありましたら♪♪】

前日の5日(土) 14:00~ 川合俊平さんによる、 ささやき合唱「ふるさと」の練習もセットになっています。

本番当日の最後に、今年はささやくように、でもお互いに感じ合いながら合唱を行います。

心も身体もリフレッシュすると思います。 時間が合いましたら前日練習にも参加ください。♪♪

練習は劇場で、 フェイスシールドの配布があります。♪♪ マスクは着用してご来場ください(^^♪

【ご注意】

客席 300席の活用で上演します。 お早めにお申込みください。(^O^)/

何か息苦しさを感じる今日この頃! いろいろミーティング内容はあるものの、みんなで身体をゆるめて雑談に半分の時間を費やした。

《雑談》 最近、自分自身に驚いたこと(゜o゜)(>_<)(^O^)みんなそれぞれ・・・・・面白い♡♡。

緊張しているだろう身体をゆるめ、それぞれの日常を共有する。今、一番大切なことかもしれないと思いました。

内容後記添付します。

🌺森劇スタディは、どなたでも参加できます。 興味のある方は、参加してみてください(*^^*)/

前回とこの最終回の仕事の時間を使って、鈴木牧場(珠の牧)の看板をみんなでつくることにした。

鈴木牧場の目指す山地酪農を現す素晴らしい看板ができたと思う。

老いも若きも幼きも、それぞれ自分の意見を持っていた。 ならばみんな対等だ。気持ちのいい仕事ができた。

感じて・考えて・伝えることができるというのは清々しい。

参加した子ども達が、大人になっても自分の実体験の感覚を信じ自分の意見を持って笑顔の多い人生を歩んでくれますように。

子ども里山そうぞう学校開校以来お世話になっている”米ジィジ”こと筧晴さんのお宅へおじゃまして、

地域の山の神さんへ「遊びに来たよ!」とあいさつしてから、サツマイモの収穫、里芋の収穫、飯ごう炊飯と沢山の体験をさせていただき

炊きたての飯ごうご飯を食べた後は、近くの田んぼへGO!!(^O^)/

筧さんご夫妻、それにご近所の前川さんご夫妻には多大なお世話をかけながら、ご理解をいただき森劇スタッフは子どもと一緒にブ~ラブラさせていただく。

そんな大人同士の信頼関係の中から、子ども達の様子をゆっくり見守る時間がつくれる。

活動も4年目となり、何もしないでボーとただ一緒にいる大人の存在も大切なんだと実感する。

プログラムの内容も子どもたちのカラダには浸み込んでいくのがわかる。

けれど、はみ出た部分、

道を歩きながら見つけた不思議を言葉にする、栗を拾ってポケットへ、里芋の葉っぱを見て見て見て!(^^)!遊ぶ遊ぶ!!

このはみ出した部分は、大人になっていく過程の基礎工事の部分。

そんなことを共有していただける地域協力者に心から感謝したい。